障害児訪問保育アニーでは、障害や病気があったり医療的ケアが必要なお子さんたちを育てるご家庭から、お子さんが年中や年長の年になると、「学校はどこへ行けばいいんだろう?」「いつ、どんな準備をしたらいいのかな」「もっと早く知っていれば、こんなに焦らないのに!」といった声をよくお聞きします。

就学に関する一般的な流れは各自治体のウェブサイトなどに出ているものの、お子さんの状況やお住いの地域によって選択肢もさまざま。就学の準備はそれぞれのご家庭で手探りになりがちです。

そこで本シリーズでは、

・前編:「学校選びの判断や入学準備のポイント」

・後編:「放課後に利用するサービスや調整の仕方」

をご紹介します。

今回は、保育スタッフがご自宅でお子さんを預かる「障害児訪問保育アニー」を卒業したご家庭のリアルな声も聞いてみました。先輩たちがどのような準備をして何に困ったか、具体的なエピソードをあわせてお届けします。

保護者のみなさん

※ご家庭の声や記事の掲載内容は2024年度時点のものです。

〈参考〉

東京都の小学部・中学部への就学相談、転学相談について

就学相談リーフレット

就学の流れについて

これまでお子さんに関わる手続きは、お住いの市区町村の福祉課や保育課が主な窓口だったと思います。一方、就学については教育委員会や教育支援センターへ窓口が変わり、こちらで就学相談を行います。

就学相談にあたって、ご家庭で事前にどのようなことを考えておけるとよいでしょうか。

どこの学校に行くのかを考える

学校を調べる

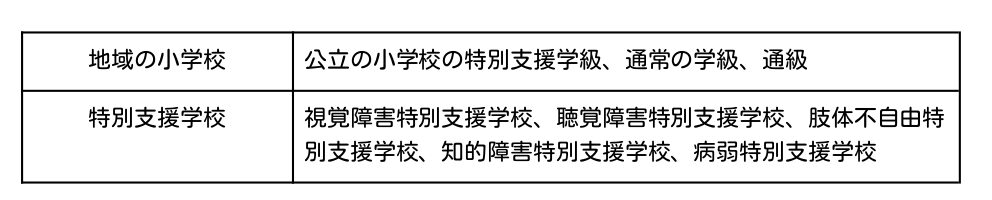

たとえば各自治体には以下のような学校がありますが、自宅から通える学校はどこかご存知でしょうか。

地域の小学校にも特別支援学校にも通学区域があります。「〇〇区小学校(または特別支援学校)/ 通学区域」で検索し、調べてみましょう。

まずは見学をする

通学区域を調べたら見学に行ってみましょう。その学校にどのようなお子さんがいるのか、どのようなカリキュラムなのかを見て、小学校での生活をイメージしてみるとよさそうです。もし「うちの子の様子だとこの学校にはちょっと合わないのでは」と感じたら、他の学校も見学してみてください。各学校でオープンデイや見学日が設けられていますので、学校のウェブサイトなどをご確認のうえお申し込みください。文化祭や運動会がオープンになっていれば、お子さんと一緒に遊びに行くこともできます。

就学相談に申し込む

年長になったら、お住まいの市区町村の教育委員会や教育支援センターへ就学相談を申し込みます。お子さんに教育上の配慮が必要である、特別支援学校の入学を希望しているといったご家庭は、こちらを通して、各学校への入学希望を伝えることになります。

就学相談では親御さんのご意向をお聞きすることと合わせてお子さんの様子も見させていただくことが多く、お子さん同伴が基本になります。

市区町村によっては就学相談説明会も実施しています。主に就学相談の流れや各学校の特徴の説明を行っており、自治体によってお子さんの年齢に関わらず参加できる場合もあります。

Aさん

年長の年の6月に区役所へ就学相談の予約を申し込んだのですが、予約できたのは8月下旬でした。学校見学も同じ年の8月に、4ヶ所へ行きました。知的障害特別支援学校なのか肢体不自由特別支援学校なのかこどもにとってどちらが良いか、どの学校にするかが一番悩みました。

Bさん

年中の年に自治体の就学説明会と学校見学に行きました。説明会で就学相談があることを知り、いつ申し込めばいいのかなどの時期は教育委員会に問い合わせて確認しました。日程を取られる用事が多いので、仕事の調整が大変でした。

Cさん

学校見学に行ったのは、就学の年の2年前(年少の年)です。学校ごとに見学の開校日が異なるのですが、早くから見学を始めたことで仕事の予定の調整がつきやすい時期を選んで行くことができました。

学校見学で確認したいポイント

学校を選ぶためには、できれば早めに見学しておくと良さそうです。では、見学の際にどのような点を確認しておけるとよいでしょうか。

ここでは特別支援学校に入学を希望する場合を例にポイントをご紹介します。他の学校の場合も同様の情報を確認することをおすすめします!

1.学校の付き添い・引き継ぎについて

医療的ケアが必要な場合、入学後はお子さんのケア内容の引き継ぎのため、保護者の付き添いを求められます。体調や医療的ケアの実施内容等により付き添い期間が異なる場合があります。

・最大でどのくらいの期間付き添うことが必要なのか

・準備が必要な書類とその提出期限

主治医に書いてもらう必要のある書類などがあれば、学校への提出時期を確認できると、定期受診にあわせて依頼するなど計画的に準備できることもあるかもしれません。

Aさん

学校との引き継ぎはまず入学前に2回面談がありました。そのうち1回は看護師さんを含め医療的ケアについて重点的に話しました。

親の付き添いは入学式の翌日から5日間あり、実際の本人の様子を担任の先生や看護師さんと一緒に見て話しながらの引き継ぎでした。

Bさん

学校の引き継ぎ、放課後等デイサービスの手続きでは、医師の意見書など似たような内容でも書式が異なるものが多く、記載するのも時間がかかりました。どの受診のタイミングでどの書類をもらうかなど、計画的に確認しながら進めるべきでした。

医療的ケアはないので、学校への引き継ぎはスムーズでした。入学時には家庭での食事や水分をとらせる方法など細かい話を先生方と電話で頻繁にやりとりしました。学校の先生も放課後等デイサービスの先生も熱心に向き合ってくださったので、心配なことはきちんと解消できました。

Cさん

入学式の次の日から4日間くらいで終わりました。その期間は行き帰りともこどもと一緒にスクールバスに乗りました。学校では先生と一緒に給食を食べさせたり、教室の後ろに座り授業の様子を見守ったりしました。

同じクラスで医療的ケアが必要な子は、2か月くらいかかっていたようです。

2.送迎について

特別支援学校は広域からお子さんが通うので、スクールバスが出ています。しかし、お住まいの地域の状況やお子さんの状態によっては乗車ができないことがあります。その場合は、基本的には保護者が学校まで送迎することになります。

スクールバスを利用できても、中型バス以上の大きな車両の場合、バスが停まる場所をご自宅から離れた広い通り沿いに指定される場合もあります。毎年度、場所が変更になることもありえるので、近所で見かけていても改めて確認したほうがベターです。

・送迎バスを利用できるか

・利用できる場合、バスが停まるポイントはどこになりそうか

・バス停ポイントまでの往復時間、荒天時の装備の検討

・荷物が多い時・荒天時に必要な備え

Aさん

通学バス利用。バス停まで親が送り迎えをしています。バスは1人で乗っています。

Bさん

区のスクールカーを利用しています。入学前にバス乗車までの家庭での流れを考えられておらず、入学後の4月に入ってから、慌てて居宅介護※1、移動支援※2を調整しました。

※1 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つ。食事介助や入浴等で障害児・者の在宅生活を支援する介護サービス ※2 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業サービスの一つ。移動が困難な人に対してガイドヘルパーが外出を支援する。通学の支援については自治体により対応が異なるが、一定の要件を満たす場合に可能としている自治体もある。それに代わる独自のサービスがある場合もある

Cさん

行きは親がバス停まで送ってスクールバスに乗車し、帰りは放課後等デイサービスさんが学校へのお迎えと家への送りをしてくれています。

3.登下校の時間について / 放課後の過ごし方について

新1年生の下校時間は、入学してすぐの頃はお昼前になる場合もあります。その後も14時前後と早いです。

下校後は放課後等デイサービスへの通所やご自宅で福祉サービス等の利用を検討されるご家庭が多いかと思います。放課後等デイサービスに関しては、学校への迎えや自宅への送りにも対応している事業所の情報を得られるとよいですね。放課後の過ごし方については、記事の後編でもう少し詳しくご紹介します。

4.年間の行事予定は?

参観日や面談、懇談会など親御さんの出席を求められる行事もあります。また、土日の行事のあとは振替休業日もあります。参考までに年間予定表を見せてもらうと、入学後のご自身やご家族の予定と照らし合わせて、どう調整するかのイメージがつくかもしれません。

5.学校での過ごし方について

カリキュラム

大切なのは、お子さんに合ったカリキュラムであるかどうかです。成長を見越した先の姿よりも、まずは今のお子さんの状態を優先して検討していけるとよいかもしれません。

・一日の流れや授業の様子はお子さんが馴染めそうな内容か

・食事時間や休憩時間(トイレも含む)に無理はなさそうか?

・自立活動にはどのようなものがあるか

環境

学校内で使用するお子さんの移動手段や学習用の椅子を確認してください。

通学に使用するバギーがそのままお子さんの学習用の椅子になるパターンや、バギーとは別に学習用の椅子として車椅子の作成を求められるパターンもあります。

・学校内で使用する車椅子やバギー、座位保持椅子などを準備する必要があるか

・長時間お子さんが座っても疲れないような姿勢のサポートができるか

・車椅子やバギーはスクールバスにそのまま乗せられる仕様か

・車椅子やバギーを学習用の椅子としても使用する場合、テーブルを備え付けら れる形にする必要があるか

装具を作成しているご担当のPTや診療先が情報を持っている場合もありますので、ご相談してみてください。学校によっては「こうしてもらえると…」「4月までにこれを用意して欲しい」などの要望があることもあります。事前に聞いておけると装具外来や業者さんの手配がスムーズかもしれませんね。ちなみに2月から3月はどこも大変混み合いますので要注意です!

Aさん

車椅子をオーダーしたのは、年長時の10月頃です。さらに入学後に学校側から要望があって保護帽とインソール(室内履き用、外履き用)もオーダーしました。

Bさん

歩行が難しいので車椅子を作成しました。

Cさん

学校に置いておく車椅子が必要とのことだったので、年長時の夏頃に作成を依頼しました。通所先のPTの先生にどのようなものがよいか相談して決めました。

6.「副籍制度」について

東京都では、特別支援学校に通いながら地域とのつながりも充実させるために、お住まいの地域の小学校に副次的に籍を置く考えが広がっています。

副籍制度とは、「都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する地域の区市町村立小・中学校(地域指定校)に副次的な籍(副籍)をもち、直接的な交流や間接的な交流を通じて、居住する地域とのつながりの維持・継続を図る制度」のことです。東京都ウェブサイトより

そのため、地域の小学校から就学前検診の案内が来たり、コンタクトをとったりする可能性があることも心に留めておいてください。

さいごに

通学方法や下校後の過ごし方もお子さんやご家族の状況によってさまざまです。それによってご家族の生活リズムを調整する必要があるかもしれないことも想定して、情報を集められるといいですね。

車椅子の作成やサービス調整にも時間がかかるため、早めに希望の学校の目処を立てておくことができると、各学校の入学スケジュールに沿って準備ができます。

後編は「知っておきたい準備のポイント ~放課後編」をお届けします!

アニーでは障害児・医療的ケア児をご自宅でお預かりし、1対1の保育でお子さんたちの成長に寄り添います。

今回は毎年ご家族に相談いただくなかでいろいろと情報収集してきたことをお伝えしました。あくまで一事例ですが何かヒントになれば幸いです。

「こどものやりたい気持ちを広げる」そんなアニー保育のご利用にご興味があれば、ぜひ一度ご相談ください。